みどり式リスキリングZ

教育体制Education

学びと実践の仕組み化

リスキリングZは10年かけて当院が構築した独自の学習方法で、Reskilling Zaitakuの略です。

そのため、どこにも載っていません。

在宅医療の世界は常に変化し続けており、医療を提供する側は常に学び続ける必要があります。しかし、指導者・教育を受ける側の相性、やる気、前職のスキルなどによって学習の成果が左右されてしまうという課題がありました。

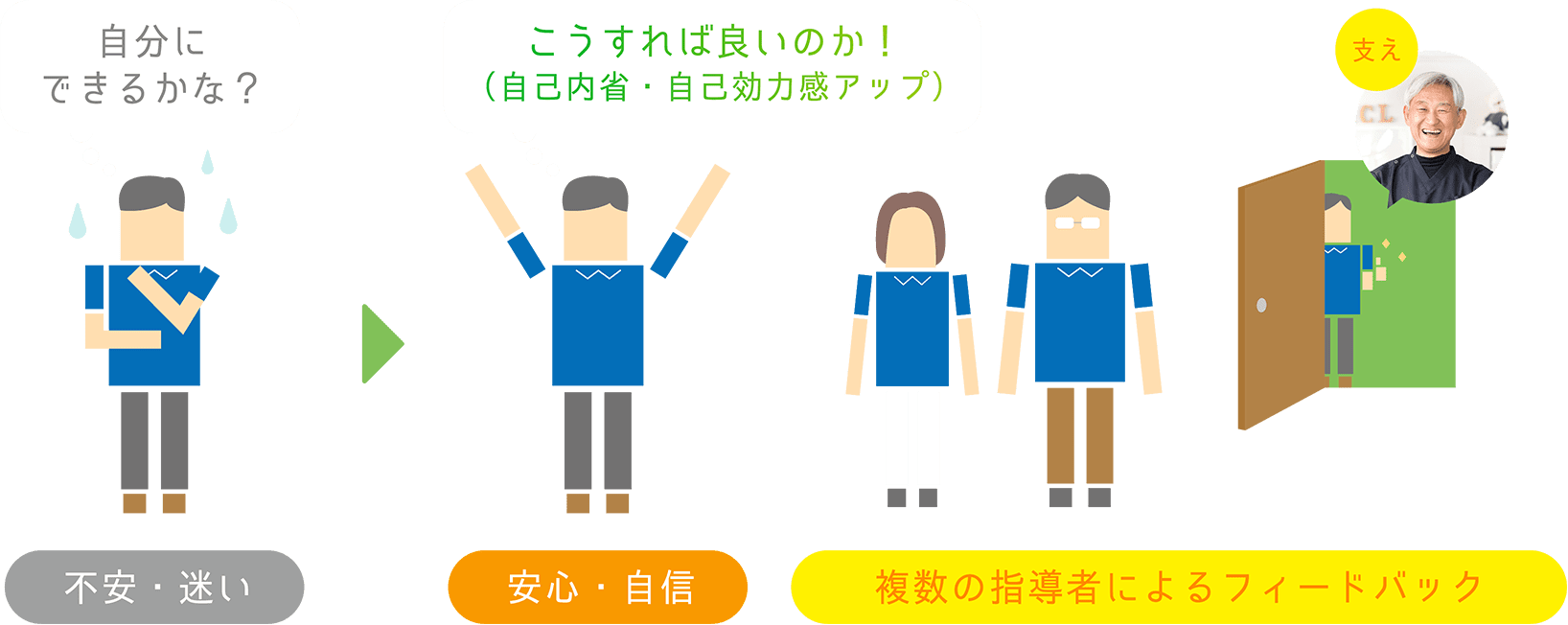

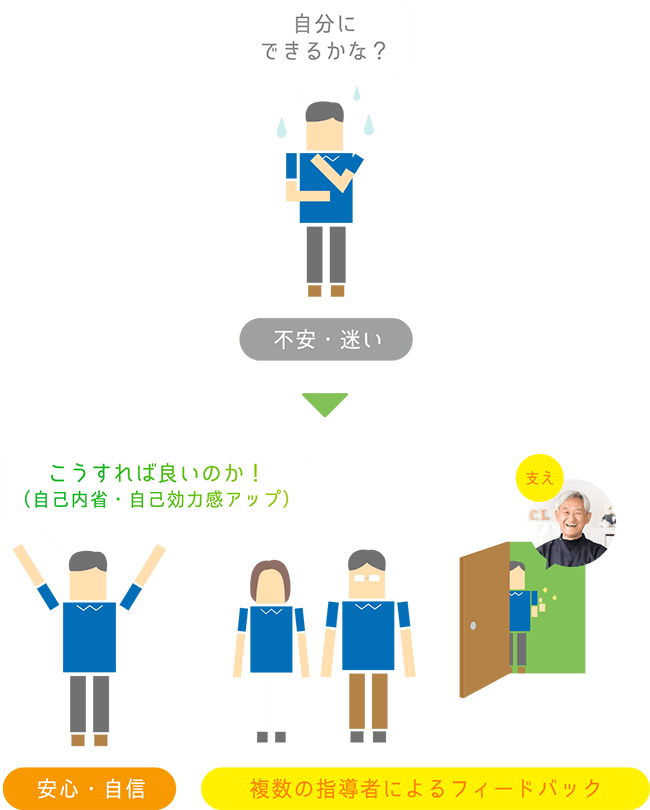

そこで、当院ではこれまでのさまざまな教育経験をもとに、在宅医療で必要な各職種のスキルや知識が誰でも、確実に習得できる体制を構築しました。一人では難しいことも、誰かと一緒ならできることはたくさんあります。

ぜひ、あなたも挑戦してみませんか?

-

医師の場合、指導者がメインにフィードバックを行い姜院長はサポーターとして影から見守ることが多いです。

-

医師以外の職種も同様に、入職後に新人教育担当が指導者となりマンツーマンで教育をサポートする体制です。

-

-

業務・知識の全体像の把握

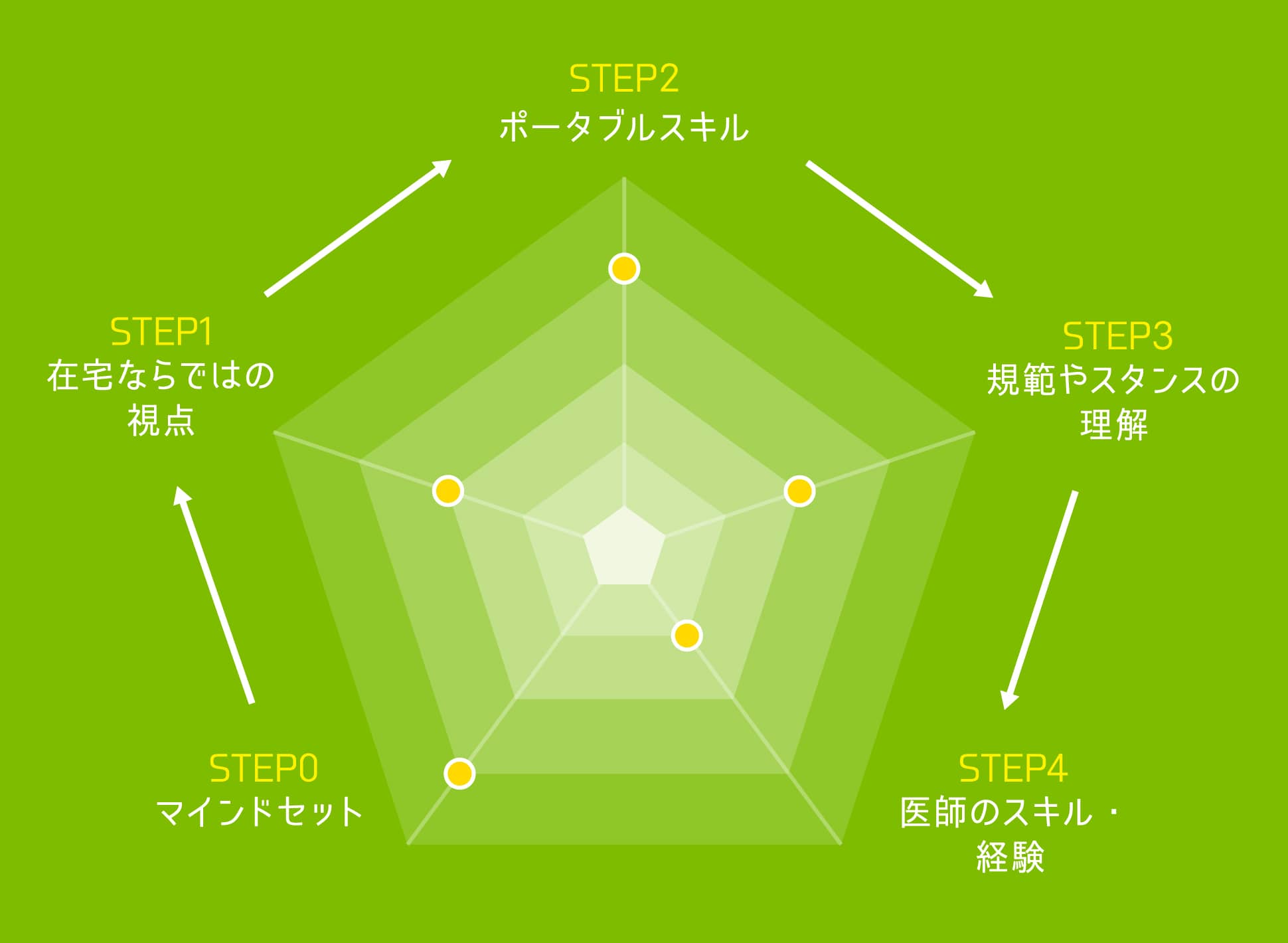

無作為に学ぶのではなく在宅医療専門医に必要なスキルとマインドをヌケモレなく効果的に学べるよう見える化しています。

-

ロールモデルから直接学べる

同じ職種の立場が近い先輩から学ぶことで、成功体験だけでなく失敗談など、深く学ぶことができます。

-

-

-

学びの軌道修正(定期開催)

定期的にアウトプットする曜日が決まっているため、学びの軌道修正を早めに行うことができます。

-

指導者側のスキルアップ

自分が理解している言葉を第三者に教えるのは自分の一番の学びになり、教育側の成長にも繋がります。

-

協力して育てる

協育を実践

教育と協育のちがい

- 教 育

-

学びほぐしなしで

一方的な知識や技能の伝授=教育-

漏れがある

-

相性が悪いとうまくいかない

-

脱落してしまう

-

- 協 育

-

協力して育てる

=協育-

漏れが減る

-

人間関係の線が増えてうまくいく

-

脱落しない

-

学びほぐしの大切さ

まずはマインドセットから

スタート

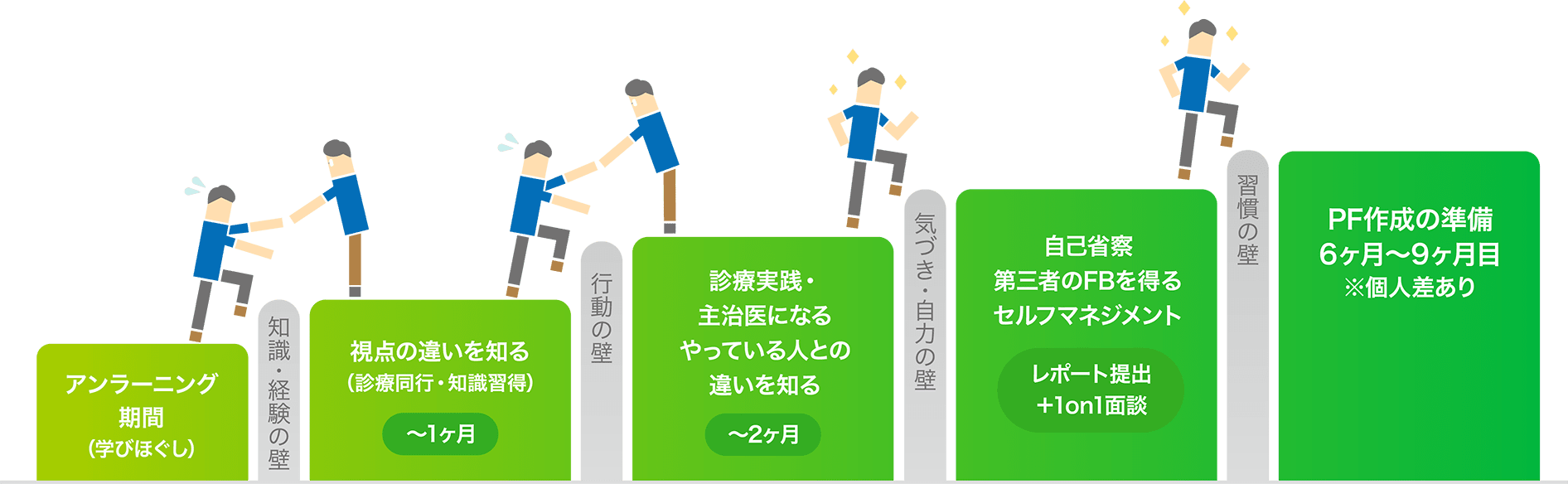

当院では、新たな業務・スキルを習得する前の大切な期間として、アンラーニングの期間を設けています。

アンラーニングは「学びほぐし」という意味を持ち、これまでの知識を一旦、リセットした上で新たに学習しなおすことをさします。

学び直しという言葉に驚かれる方もみえますが、これは決して、過去のやり方をすべて捨てろ!というわけではありません。

新たな学びを得るには、まずは「以前のやり方」にこだわっていないか、ご自身の無意識の癖に気づくことから始まります。具体

的には「外来のやり方」を在宅にあてはめてしまっているといった例があげられますが、これは一人では気づくことができません。

そのような気づきを得るために当院ではマインドセットの期間としてアンラーニングの期間を設けています。

新人が陥る

“学びのズレ”を丁寧に

軌道修正する仕組み

自分の学びを

アウトプットすることで

見えてくるもの

多くの外来経験者は、自分では無自覚のうちに「前はこうだった」という従来のやり方を体が覚えてしまっていることが多くあります。怖いことに本人は無自覚なので気づきません。例えば、患者さんにこう言われた時に、どんな対応を行ったか?と深堀りしていくと、外来医視点で医療説明をしていたといったことがあげられます。ここで外来視点と在宅視点の違いに気づきます。何が外来医視点なのか当の本人は気づかないままでいると、間違った在宅医の道へ進むことになり危険です。

そこで当院では、新人期間に、学びのアウトプットとしてレポート提出をおこなっていただき、その提出内容をもとに第三者がフィードバックをおこない、新人が陥っている学びのズレを軌道修正している体制を構築しています。

-

指導者同士で医師の教育体制を話し合うことも多くあります。

-

女性医師の場合は、成瀬医師から火曜・金曜に定期的に学びのアウトプット・フィードバックの時間を設けています。

-

他職種との交流

看護師や事務からの視点を得て学びを深めます

-

医師の勉強会

毎月時間を決めて勉強会を実施しています

医師のPF型基盤型学習

個人のやる気に頼らない

学習援助の仕組み

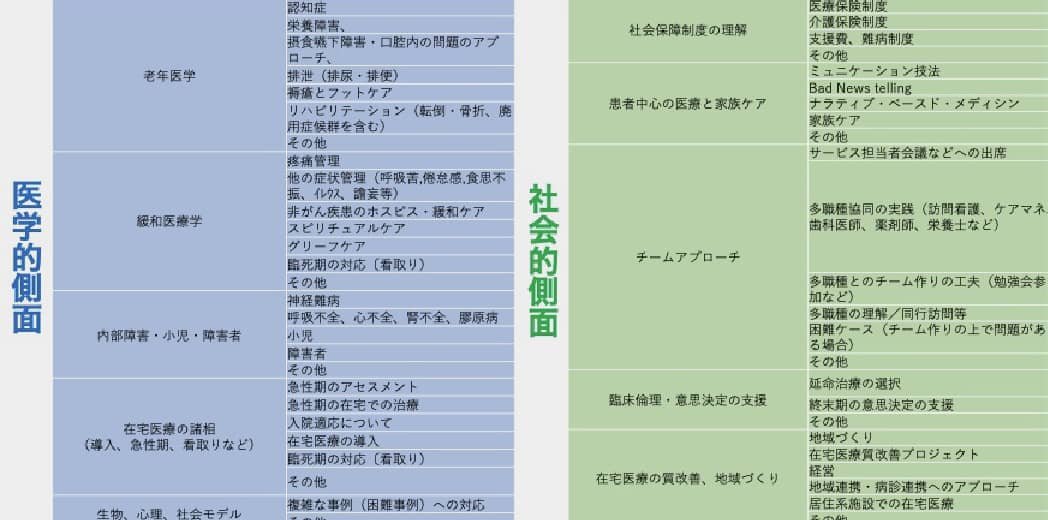

ポートフォリオとは、学習経過資料をいいます。教える側・学ぶ側で学習の漏れが出ないように当院独自で体系化しました。

研修すべき内容の全体をおさえながら「この研修でどんなスキルやマインドを獲得したいのか」という自らの目標を定め、自らの意思で学ぶことを援助する学習方法です。学びほぐしのあとにポートフォリオを作成していくことで、在宅脳をつくっていきます。

学会が求める要件を見える化したため、ヌケモレなく学べるようになっています。

学ぶ側の悩み

-

何を・いつまでに・どのくらい

学習すべきか -

医学以外の分野で必要な学びは何か

-

自分はどこまで通用するのだろうか

-

教える相手に負担をかけないだろうか

-

▲ クリックで拡大表示

当院独自のフォーマットがあり、その型に沿ってPFを作成します

-

▲ クリックで拡大表示

在宅医に求める医学的側面と社会的側面を網羅した独自の

プログラムが15本あります

教えて先輩!

実際、PFを作成してみて

どうでしたか?

在宅医に求められる

スキル

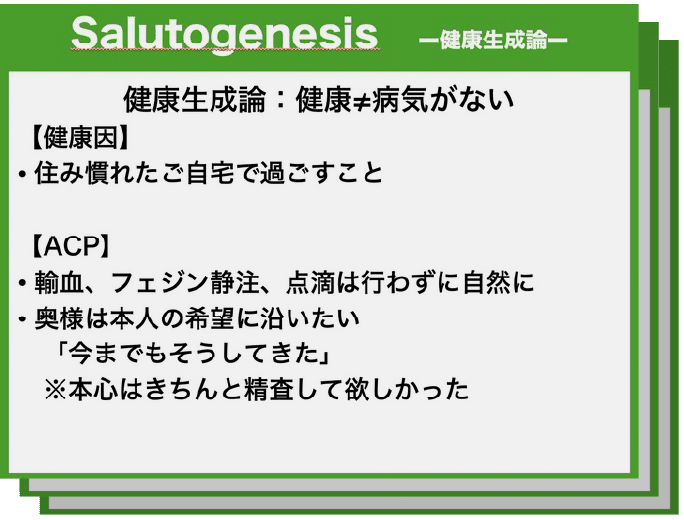

当院では、入職後、在宅ならではの視点を学びます。病院や外来、在宅の世界では一体、何が違うのか?診療同行やさまざまな実践を通して学んでいただきます。当院が在宅医にもとめるスキルを図式化すると以下のようになります。